Foucault`sches Pendel zum Nachweis der Erdrotation

Abb. 1: Léon Foucault

Aus astronomischen Beobachtungen hatten Sternengucker schon lange geschlossen, dass sich die Erde täglich einmal um ihre eigene Achse dreht. Da im Weltraum keine Experimente machbar waren, fehlte es lange Zeit an einem wissenschaftlichen Nachweis der Erdrotation.

Im Jahre 1851 gelang dies dem französischen Physiker Jean Bernard Léon Foucault (1819-1868). Er baute im Pariser Pantheon ein langes Fadenpendel mit einer großen Pendelmasse und machte damit die Erdrotation anschaulich.

Abb. 2: Pantheon und Foucault Pendel

Die Eigenschaft aller Pendel besteht darin, dass sie ihre Schwingungsebene beibehalten; auch dann wenn ihre Aufhängung rotiert. Bei einem kontinuierlich schwingenden Pendel beobachtet der Erdenbürger nach einiger Zeit (eine Stunde und länger) eine gemächliche Drehung der Pendelebene. An den Erdpolen ist die Drehung sehr deutlich ausgeprägt (ein Vollkreis pro Tag), während sie am Äquator gänzlich verschwindet.

Hier findet sich eine sehr hilfreiche Animation: Foucault-Pendel.html.

Das nachfolgende Video verdeutlicht die beiden Standorte (innerhalb - außerhalb der Drehung) und die unterschiedlichen Perspektiven der Rotationen.

Video (derzeit nicht verfügbar)

links: Eindruck vom Drehteller --> die Pendelebene rotiert | rechts: Eindruck vom Labortisch --> der Teller rotiert und die Pendelebene ruht. |

Beim Bau eines Foucault'schen Pendels müssen zwei Dinge beachtet werden:

- durch einen geeigneten Antrieb ist Vorkehrung gegen die Dämpfung der Schwingung durch Energieverluste, insbesondere der Luftreibung, zu treffen;

- Querschwingungen müssen vereitelt werden, die zu elliptischen Schlingerbewegungen des Pendels führen und das Ergebnis völlig ruinieren können.

Zur ersten Maßnahme eignet sich ein elektromagnetischer Antrieb, bei dem ein Magnet unterhalb der Kugel während des Überstreichens einer Spule am Boden kurzzeitig durch einen Magnetstoß angeschoben wird.

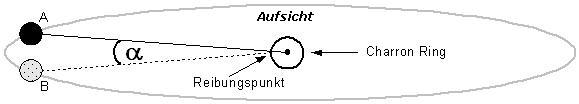

Die zweite Störung behebt man sehr elegant durch einen Charron-Ring. Diese Idee wurde erst 1931 (also 80 Jahre nach den Experimenten des Léon Foucault) von Herrn Charron erdacht.

Abb. 3: Charron-Ring

Abb. 4: Funktion des Charron-Rings

Im Verlaufe der Pendelumkehr (A - B) liegt infolge des Reibungsdruckes der Faden bewegungslos am Charron Ring an; und zwar für die Flugdauer der Kugel über den Winkel Alpha. Bei jeder Schwingung werden seitliche Schlingerbewegungen ausgebremst und die Kugel pendelt in einer Ebene.

Abb. 5: Eigenbau Foucault-Pendel | Nebenstehendes Bild zeigt das fertige Foucault-Pendel.

|

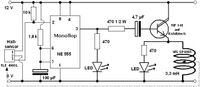

Elektronik zum Magnetantrieb des Pendels

Abb. 6: Schaltbild zum Magnetantrieb

Der Hall-Sensor ist in der Spulenmitte montiert. Die Pendelkugel schwingt mit dem unten anhängenden Magneten (magnetische Flussdichte von ca. 1 Tesla (T), das Erdmagnetfeld hat ca. 25-65 µT) über den Hall Sensor und schaltet bzw. startet den Monoflop (NE 555 - Schaltung) durch die "Erdung" (Übergang von 12 auf 0 Volt) an Eingang 2.

Der Ausgang 3 wechselt auf 12 Volt, versorgt die linke LED mit Strom und öffnet über den Elko von 4,7 µF kurzzeitig den Darlington-Treiber (TPI 141). Es resultiert ein Stromstoß durch die Luftspule, wodurch sie ein Magnetfeld aufbaut und bei richtiger Polung den Magneten mit Kugel abstößt. Während dieser Phase leuchtet die rechte LED kurzzeitig auf.

Der Hall-Sensor gerät dabei zweimal in ein Magnetfeld (zunächst Kugelmagnet dann erregte Luftspule). Wenn nach Aufladung des 4,7-Elko (nach ca. 150 Millisekunden) der Stromstoß beendet ist, dann fällt die Magnetisierung ab, und der Hall-Sensor geht in den Ruhezustand über.

Der Monoflop schaltet nach ca. 300 Millisekunden ab (die linke LED erlischt) und entlädt den 4,7-Kondensator. Seine Kapazität ist so gewählt, dass der Erregerzyklus wesentlich kürzer ist als die halbe Schwingungsdauer des Pendels.

Beim nächsten Pendeldurchgang beginnt die magnetische Anregung von Neuem.